Non intendo dilungarmi sulla miseria di chi da decenni vorrebbe ingabbiarci in una memoria acritica e a senso unico.

Storia e memoria vanno di pari passo, soprattutto quando la storia non è quella scritta dai vincitori e quando è fatta anche da cronache quotidiane di massacri trasmessi in tempo reale.

Vorrei fornire solo alcuni dati attuali, che parlano da sé.

Ma, prima di tutto, una domanda, per dare corpo a quei dati: il “mai più” che si va ripetendo per legge e fino alla nausea da anni, significa “mai più per nessuno” o “mai più solo per alcuni”?

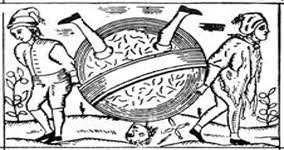

Primo dato: le comunità ebraiche in Italia chiedono che domani, 27 gennaio, siano vietati i cortei per la Palestina, caso mai qualcuno si azzardasse a strappare loro il monopolio del genocidio e della relativa memoria. Eppure la modernità si apre con un immane genocidio: quello dei popoli nativi delle Americhe, di cui ne sono state sterminate decine di milioni in pochi decenni. Un genocidio coloniale, al quale ne sarebbero seguiti altri e poi altri ancora, fino a quello attuale in Palestina. Di quanti di questi genocidi abbiamo sentito parlare? Quanti ne vengono ricordati nelle scuole? (domanda, ovviamente, retorica…)

Secondo dato: nel novembre 2005, l’Assemblea Generale dell’Onu ha adottato per consenso la Risoluzione 60/7 condannando “senza riserve” tutte le manifestazioni (su base etnica o religiosa) di intolleranza, incitamento, molestia o violenza contro persone o comunità e, contestualmente, ha chiesto al Segretario Generale di istituire un programma di sensibilizzazione sull’Olocausto, nonché misure volte a mobilitare la società civile per ricordare l’Olocausto e prevenire futuri atti di genocidio. La genesi della “giornata della memoria” a livello internazionale (e istituzionale) tiene dunque conto della prevenzione: guarda al futuro e non solo al passato.

Terzo dato: che piaccia o meno ai sionisti e ai loro complici, oggi il tribunale internazionale dell’Aja ha confermato che esistono “prove sufficienti” per valutare l’accusa di genocidio nei confronti di Tel Aviv. Il ricorso, presentato dal Sudafrica a fine dicembre, accusava infatti Israele di violare la Convenzione sul Genocidio nella Striscia di Gaza.

Quarto dato: malgrado si stia assistendo ad un genocidio in tempo reale, proprio i paesi che nei secoli scorsi sono stati responsabili di massacri e genocidi coloniali oggi più che mai perseguitano chi osa schierarsi contro il genocidio del popolo palestinese. Il caso dell’educatore algerino di Roma perquisito senza nemmeno un mandato e sospeso dal lavoro è esemplare, soprattutto se pensiamo che l’Italia è stato il primo paese che ha imposto per legge un regime di apartheid nelle proprie colonie, un decennio prima che venisse imposto dalla minoranza bianca in Sudafrica.

Sarà un caso che non ci sia una giornata della memoria che ricordi i crimini compiuti nelle colonie italiane del Corno d’Africa? E che proprio quelle colonie, come ho ampiamente documentato in Difendere la “razza”, siano state il laboratorio delle leggi razziali che sarebbero state emanate in Italia successivamente, nel ’38?

Se davvero di memoria vogliamo parlare, parliamo anche dell’uso politico che della memoria – così come della storia – viene fatto.

Se davvero di memoria vogliamo parlare, chiediamoci perché le comunità ebraiche si preoccupino più dei cortei di solidarietà con la Palestina che della riorganizzazione dei gruppi e dei partiti neonazisti in tutto l’Occidente (talvolta perfino trattati come eroi, come nel caso degli Azov); chiediamoci perché da un anno una militante antifascista italiana si trovi rinchiusa nelle fetide galere ungheresi e nessuno ne abbia parlato per mesi e mesi.

Se davvero di memoria vogliamo parlare rompiamone, prima di tutto, il monopolio!