All’incirca un anno fa, in un intervento per il libro collettivo Krisis, scrivevo:

Prima di entrare nel vivo della questione vorrei, dunque, enunciare il mio posizionamento come femminista radicale anticapitalista/materialista, perché è proprio da questo posizionamento che ho osservato e vissuto i dispositivi di potere messi in atto nelle settimane di confinamento forzato.

Con molti di questi dispositivi le donne si confrontano già dall’infanzia e, soprattutto, dall’adolescenza, quando il desiderio di uscire e sperimentarsi si scontra con l’autorità familiare che, in nome del “nostro bene”, ci nega libertà e autodeterminazione – infantilizzandoci, poi, fino alla morte.

A quale bambina/adolescente/donna non è stato detto che il mondo esterno è, per lei, popolato da minacce e pericoli e che in nome del “suo bene” è giusto che stia rinchiusa nelle mura domestiche?

A quale bambina/adolescente/donna ribelle che sceglie di rompere la reclusione nell’alveo familiare, se incappa in una di queste minacce o pericoli non viene detto “Te la sei cercata”?

A quale bambina/adolescente/donna non viene insegnato a mendicare protezione e cercare sicurezza delegando ad altri – immancabilmente uomini – la propria difesa?

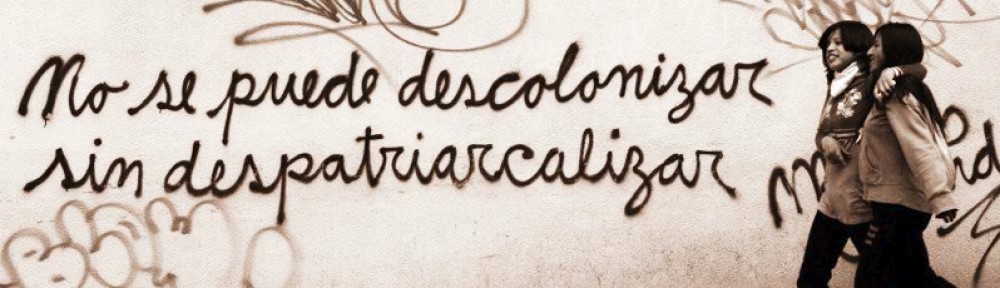

[…] Secoli di sperimentazione sulla pelle delle bambine/adolescenti/donne hanno costituito un vero e proprio laboratorio delle forme di sfruttamento, controllo, repressione e reclusione tipiche della modernità capitalista – dalla schiavitù al colonialismo e alle prigioni, dai manicomi ai lager per immigranti. Dispositivi che hanno spianato la strada alla costruzione della paura e alle conseguenti politiche di confinamento coercitivo che hanno caratterizzato il grande esperimento sociale dissimulato sotto il nome di “emergenza covid”.

Il ricatto è un altro dei dispositivi di potere che bambine/adolescenti/donne vivono immancabilmente sulla propria pelle: ricatti in famiglia (“se non fai la brava…”, “se non fai quello che ti dico…” ecc, ecc.), ricatti – anche sessuali – nei luoghi di lavoro, ricatti nelle relazioni di coppia (“se mi ami, allora devi…”, “se mi lasci ti ammazzo” ecc. ecc.) e chi più ne ha più ne metta.

Quindi, guardando la situazione attuale possiamo tranquillamente dire che non c’è nulla di nuovo sul fronte patriarcale: tutto è già stato ampiamente sperimentato e con grande successo. Non devono sorprendere i ricatti plurimi cui siamo sottoposte/i da mesi, perché essi non sono che l’effetto di feroci attacchi all’autodeterminazione che il sistema patriarcale porta avanti da lungo tempo.

Occorre, inoltre, considerare l’efficacia che hanno i ricatti (e i conseguenti sensi di colpa) in un paese in cui è ancora radicata la cultura cattolica.

Con la scuola hanno raggiunto il top, schiudendo la strada a politiche che verranno applicate in tutti i luoghi di lavoro, a partire dalla pubblica amministrazione.

Fino a qualche giorno fa mi aspettavo – ingenuamente, forse… – che estendessero l’obbligo vaccinale al personale scolastico, dopo averlo imposto a quello sanitario.

Ma poi mi sono resa conto che la logica del ricatto sarebbe stata più funzionale allo scarico delle responsabilità sulle singole e sui singoli: non ti vaccini? a casa senza stipendio e senza la possibilità di ricevere la disoccupazione (tanto ci saranno le/gli iperprecari e ipersfruttati “docenti covid” a tappare magnificamente tutte le falle). È così semplice, no?!?

Lo Stato evita in tal modo il rischio di dover risarcire chi soffre gli effetti collaterali dei vaccini, magari anche lasciandoci la pelle, e preferisce farlo accollare a ciascuno/a attraverso il consenso informato, così se ci lasci la salute o la vita son fatti tuoi, perché vaccinarti è stata una tua scelta. Costringere proprio attraverso i ricatti è funzionale a questa deresponsabilizzazione istituzionale.

Qui potete guardare la conferenza stampa del CdM di ieri sera. Consiglio di ascoltare attentamente le parole del ministro Bianchi dal min. 5.06 al min. 5.26 (l’intero suo intervento va dal min 3.52 al min 9.56).

Testuale: […] è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di un metro, salvo le condizioni strutturali e logistiche degli edifici che lo consentono – cioè, come ha detto il Comitato tecnico scientifico, distanziamento là dove è possibile […].

«Là dove è possibile»: quindi le classi pollaio rimangono, in quanto non sono considerate un problema prioritario…

Eppure, come ricorda Anief, ogni 35 metri quadrati ci dovrebbero essere 14 studenti e un/una insegnante. Credo sia il sogno di qualunque docente di ogni ordine e grado, ma è, appunto, un sogno.

Poco più di un anno fa, nelle “Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le linee guida relative alla riapertura delle scuole” (cioè per il famoso “Piano scuola”) potevamo leggere: Nel primo punto di quelle proposte viene indicato in 2 metri quadrati lo spazio individuale per studente, ulteriormente precisato (in riferimento al DM 18/12/1975) in 1,80 mq/alunno per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, e in 1,90 mq/alunno per gli istituti di secondaria di II grado. Viene precisato anche che la distanza interpersonale tra il docente e i banchi prossimi alla cattedra dovrà essere di almeno 2 metri. […] Primo esempio: aula di scuola secondaria di I grado con queste dimensioni: larghezza m. 5,6, lunghezza 6,8, pari a mq 38,08 lordi, cioè 28,8 mq utili (detratti i 10 mq di rispetto (a). A 1,80 mq per alunno, la capienza massima è pari a 15,6, arrotondati a 16 alunni. Secondo esempio: aula di scuola secondaria di II grado: larghezza m. 5 e lunghezza m. 8, pari a 40 mq lordi, cioè 30 mq utili per gli alunni (detratti i 10 mq di rispetto (a). A 1,90 mq per studente, la capienza massima è pari a 15,8 arrotondato a 16 alunni.

Alla riapertura delle scuole lo scorso settembre abbiamo trovato il solito pollaio e lo ritroveremo anche quest’anno, col beneplacito del Cts e dei principali sindacati della scuola. Il “ritorno in presenza” e le “regole di sicurezza” di cui si vantava ieri sera il ministro non saranno altro che un ritorno al pollaio.

Chissà, forse gli espertissimi del Cts contano sul crescente abbandono scolastico, che con l'”emergenza covid” ha visto una crescita incredibile in termini percentuali: Circa un minore su quattro è considerato a rischio dispersione. Stiamo parlando del 25% come dato su base nazionale che diventa uno su 3 al sud Italia, dove la situazione è molto più grave, afferma Anief (Per approfondire si veda anche l’indagine Ipsos per Save the Children I giovani al tempo del coronavirus).

Che fare?

In attesa di uno sciopero generale ad oltranza della scuola – che forse non avverrà mai – si apre la strada dei ricorsi al Tar, esattamente come per i sanitari. Con la speranza che intanto non si smetta di scendere in piazza…

A chi fosse interessata/o segnalo la chat su telegram del Coordinamento nazionale – Petizione scuola prof. Granara.

Daniele Granara, professore di diritto costituzionale e avvocato, ha già presentato ricorsi collettivi del personale sanitario in diverse regioni italiane e questa volta si rivolge al personale scolastico docente e non docente, alle/gli studenti maggiorenni e a tutte/i coloro che abbiano a che fare direttamente o indirettamente col mondo della scuola e siano contrari alle ‘misure anticovid’ varate in questi giorni dal governo.

Oggi, 6 agosto, verso le 20 ci sarà un live proprio con l’avv. Granara – il link verrà dato poco prima del collegamento nella chat indicata al link sopra.