Quarantacinque anni fa Sylvia Rivera e tante/i altre/i reagirono con determinazione all’oppressione poliziesca, sociale e di genere dando vita alla rivolta di Stonewall, che rappresentò un momento di rottura radicale anche nei confronti dei dispositivi vittimizzanti.

Come scrivevamo nel 2007 io e Paolo Pedote, nella Premessa di We Will Survive!:

Sono passati quasi quarant’anni dalla rivolta esplosa nella notte

tra il 27 e il 28 giugno 1969 a New York quando trans, lesbiche

e gay si ribellarono all’ennesima irruzione della polizia all’interno

dello Stonewall Inn. Era allora in vigore negli USA una legge che

obbligava ad indossare almeno tre indumenti «consoni» al sesso

anagrafico. Azioni repressive come quella guidata dall’ispettore

Seymour Pine erano all’ordine del giorno: i poliziotti arrivavano

all’improvviso nei locali noti come punti d’incontro «omosessuali»,

le luci si accendevano, le persone presenti venivano separate in

gruppi a seconda del sesso anagrafico e portate al commissariato –

dove venivano poi rinchiuse e picchiate e dove spesso lesbiche e

trans venivano anche stuprate.

Stonewall segna un punto di non ritorno: quella volta la polizia

non ebbe la meglio e la rivolta proseguì nei giorni successivi, crescendo

d’intensità e coinvolgendo altri settori di movimento. […]

Per ricordare Stonewall ho pensato di pubblicare in questo sito il mio intervento alla Simposia: Oltre il bisturi i sogni, le storie, l’amore, organizzata a Bologna nell’ambito della settima edizione del Festival internazionale di cinema transessuale Divergenti (22-25 maggio 2014). Buona lettura!

Postvittimismo ed esperienza trans

Sono stata invitata a questo seminario per intervenire su un approccio metodologico e politico a cui sto lavorando da oltre un anno.

Si tratta di un approccio che mette radicalmente in discussione i dispositivi di vittimizzazione delle donne in quanto funzionali al sistema binario dei generi e al mantenimento della subalternità femminile che ne è alla base.

La considerazione di partenza è che il moltiplicarsi dei discorsi pubblici sulla violenza maschile contro le donne e la proliferazione del termine femminicidio anche nel linguaggio mediatico ed istituzionale non hanno sortito, a ben guardare, effetti incisivi né rilevanti.

Da una parte, è stata in qualche modo intaccata la coltre di omertà familiari e sociali che dissimula il portato reale di questa violenza, d’altra parte ciò ha fatto il gioco delle politiche securitarie e di controllo sociale – dai “pacchetti sicurezza” al “decreto femminicidio” – lasciando al contempo invariati i dispositivi vittimizzanti.

Raramente leggiamo di donne che hanno reagito alla violenza maschile. Sotto i tribunali non si sono mai svolti presidi solidali con le donne processate per aver ammazzato il marito dopo anni di violenze. Eppure proprio queste donne, che non sono poche, faranno poi più fatica ad uscire dal carcere, dovendo scontare anche una sorta di stigma sociale.

Per non parlare, poi, di quanto è raro imbattersi in rappresentazioni che trasmettano il senso di forza delle donne.

Le immagini più ricorrenti – al di là di quelle oggettificanti delle pubblicità – veicolano un dannoso senso di passività ed impotenza, anche quando si tratta di campagne antiviolenza – ne riporto varie nella pagina del mio sito web dedicata al post-vittimismo. Esse sono, quindi, funzionali ad una specifica costruzione sociale del genere femminile che, pur riconoscendo oggi il diritto a briciole di emancipazione, disconosce completamente ogni istanza di autonomia, autodeterminazione e liberazione.

Edward Said, in Orientalismo, ha smascherato il processo di costruzione dell’“Oriente” come “altro” dell’Occidente, mostrando, con efficacia, come la cultura dell’Europa occidentale abbia fatto dell’Oriente “una sorta di sé complementare e, per così dire, sotterraneo”.

Questa posizione per negazione – che sta alla radice dell’autorappresentazione di quella parte del mondo chiamata Occidente – è perfettamente sovrapponibile al dispositivo di costruzione del “femminile” come “altro” del “maschile”: rappresentare la donna come soggetto debole serve a dimostrare che l’uomo è il soggetto forte.

Quale stima può avere una donna in se stessa e nelle proprie capacità di autonomia se un perverso gioco di specchi le rimanda un riflesso di sé indebolito?

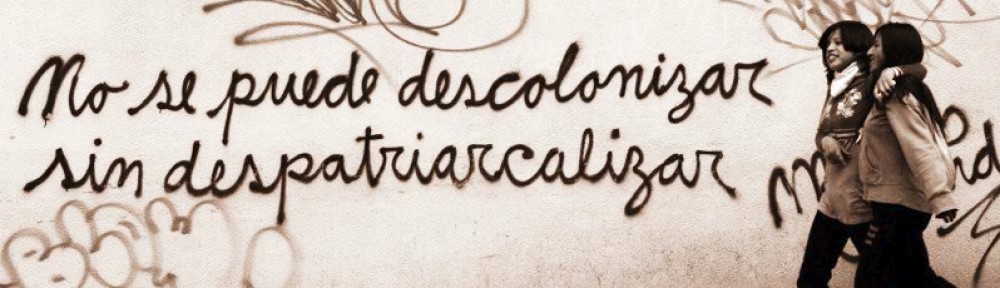

La questione centrale non è, quindi, un’astratta debolezza quanto il processo di indebolimento. Agire su quel processo significa smantellare precisi dispositivi culturali che stanno alla base della colonizzazione delle donne e dei territori.

Come in epoca coloniale, anche nel neocolonialismo il sé del colonizzatore si costruisce sull’inferiorizzazione e la femminilizzazione delle popolazioni colonizzate – o in via di colonizzazione. Si tratta di un artificio funzionale alla sottomissione violenta e allo sfruttamento, processi il cui corollario è la negazione di ogni forma di autodeterminazione.

Anche il “decreto femminicidio” va in questa direzione.

Sotto il nome di “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” è stata approvata una serie di norme che riguarda tanto la “tutela” delle donne, quanto gli “interventi a favore della montagna” (art. 11bis), fra i quali sono nominati degli “interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente”.

Si tratta di norme con le quali lo Stato, da una parte, torna ad assumere su di sé il ruolo patriarcal-paternalistico di tutore dell’integrità e della sicurezza delle donne e, dall’altra, si arroga il monopolio della salvaguardia ambientale – oltre che della “valorizzazione” della montagna, espressione che contiene non poche ambiguità, visti gli effetti devastanti in Valsusa e altrove! – rafforzando, al contempo, la militarizzazione dei territori – in nome della “vigilanza di siti e obiettivi sensibili”.

In sostanza, dalla popolazione della Valsusa si pretende un dissenso espresso con modalità che, di fondo, non disturbino in alcun modo il progetto di devastazione territoriale – pena l’accusa di “terrorismo” – e al contempo si pretende dalle donne un’autodeterminazione dimidiata, con la delega della propria sicurezza ai “servitori dello Stato”.

Tutto ciò nonostante tanto in Val di Susa quanto nelle zone terremotate, nelle strade, nelle caserme e nei Cie non di rado uomini in divisa abbiano usato il proprio potere per abusare sessualmente delle donne stesse – italiane o immigrate che fossero.

Di conseguenza, soltanto a partire dalla rottura – anche violenta, se necessario – della complementarietà di cui parla Said, è possibile delineare una prospettiva postvittimistica, “articolare – come scrive Vandana Shiva – le categorie di sfida” dei soggetti subalternizzati e agire l’autodeterminazione, in netta discontinuità col discorso dominante e i rapporti di potere che in questo discorso si cristallizzano e rafforzano.

Se il modo – vittimizzante e/o mercificato – in cui le donne vengono rappresentate è lo specchio della società in cui si vive, distruggere queste rappresentazioni stimola l’immaginario verso quel mutamento cui mira da sempre il femminismo radicale: la liberazione.

Rompere con il vittimismo e trovare nuove modalità che diano voce e corpo ai nostri saperi e desideri significa anche riappropriarci dell’erotico, inteso nel senso poliedrico, creativo e di radicale autonomia che ad esso attribuiva la poeta e attivista lesbica afroamericana Audre Lorde. Un senso che, oltre a liberare il piacere dal confinamento nella sfera sessuale, è assai lontano anche dal riduzionismo emancipatorio intriso di eteronormatività di chi, ancora oggi, declina l’autodeterminazione semplicemente nella “difesa dell’aborto”, senza mettere radicalmente in discussione né le relazioni sessuate né il potere cristallizzato nelle asimmetrie di genere, “razza” e classe.

A tutto questo mira il laboratorio postvittimista che da un po’ di tempo in qua sto proponendo come pratica di decolonizzazione dell’immaginario vittimizzato.

Ci tengo a specificare che in questo caso l’uso del prefisso post non ha nulla a che vedere con la moda dei post – e mi riferisco al postmoderno, al postumano e compagnia “postante” – che danno per scontata una situazione storica “post” e ragionano su come inserirvisi al meglio, con agio.

Nel caso del postvittimismo si tratta, invece, di trasformare radicalmente l’esistente mediante pratiche critiche e creative che liberino l’immaginario. In sostanza, creare ex novo e, soprattutto, da un posizionamento critico.

Venendo allo specifico di questa giornata, si tratta quindi di capire se e come il postvittimismo possa essere proficuo anche nel percorso di liberazione trans.

«Quando manca la narrazione di sé sfugge il senso delle cose e non si crea consapevolezza», scrive Porpora Marcasciano introducendo i materiali del primo seminario autogestito trans a cui, nel 2008, ho avuto il piacere di partecipare, in qualità di “testimone privilegiata” (1).

In quel seminario, centrale era il nodo dell’esperienza trans – intesa in senso individuale e collettivo. Le protagoniste e i protagonisti di quell’esperienza prendevano finalmente voce in prima persona e si trattava di una presa di parola autorevole ed autocosciente. La tensione che animava il seminario era la produzione di un discorso su di sé che fosse realmente autonomo tanto dai discorsi di “specialisti” – medici, psicologi, ecc. – o accademici, quanto dai discorsi stereotipati che questi stessi “specialisti” o accademici vogliono sentire dalle persone trans.

Focalizzare il discorso sull’esperienza trans ha significato, quindi, rompere con gli stereotipi che codificano ed ingabbiano la dirompente complessità dell’esperienza trans in qualcosa di rassicurante.

La transizione non è, infatti, mai considerata un valore d’uso che riguardi le persone direttamente coinvolte, ma un valore di scambio: lo Stato concede la rettificazione anagrafica del sesso e del nome se, in cambio, gli viene garantito di non mettere in discussione l’ordine esistente e di contribuire alla sua conservazione. Da qui l’obbligo della sterilizzazione, ancora oggi richiesta per legge.

Finché la persona trans risponde alle aspettative sociali ripetendo a sé e agli altri di essere “nata in un corpo sbagliato” può trovare un posto, se pure marginale, in questo mondo. Ma se, invece, afferma à la Porpora che è il mondo in cui è nata ad essere sbagliato, allora viene percepita come pericolosa in quanto mina gli schemi dominanti.

In sostanza, il sistema pretende che le/i trans si considerino come eccezioni di una regola che non può e non deve essere messa in discussione, pena l’esclusione. La violenza transfobica è diretta conseguenza di questo ordine sociale e sessuale, perché ne è la difesa estrema.

Unica e irripetibile, l’esperienza singolare rompe con gli stereotipi e libera, al contempo, dalla gabbia delle aspettative – siano esse mediche, sociali, sociologiche. È questo il senso dell’“esperienza umana significativa” che, messa a fuoco collettivamente nell’ambito di quel seminario trans autogestito, ha segnato un punto di non ritorno col passato.

Trovare le proprie parole per dirsi significa, infatti, liberarsi dalle definizioni che, rassicurando la società eteronormativa, al contempo stigmatizzano chi vive questa esperienza in prima persona.

Una decina di anni fa circa, quando la venuta di Lesile Feinberg in Italia scatenò una ridda di polemiche da parte delle lesbiche nei confronti degli uomini trans, proposi ad alcuni del gruppo Crisalide una chiacchierata sul loro sguardo sul mondo (e sul genere) maschile.

Da tempo mi occupavo di sviscerare il concetto di genere, anche in forza del mio percorso all’interno del movimento delle donne, e in quel periodo stavo lavorando ad un testo critico sui limiti e le contraddizioni del genere come categoria interpretativa. Per questa ragione mi incuriosiva molto il loro sguardo – lucido e consapevole ma anche, al contempo, ironico e demistificatorio.

Quella nostra chiacchierata, registrata e poi riportata nel mio Oltre le monocolture del genere, è a tutt’oggi uno dei pochi contributi a più voci circolati in Italia sull’esperienza della transizione al maschile.

Oggi ci troviamo in un momento molto delicato e particolare per il mondo trans ma non solo.

Attualmente, infatti, sta prendendo sempre più consistenza il dibattito sulla depatologizzazione del percorso di transizione. Esso implica il liberarsi, attraverso la produzione di narrazioni ed immaginari nuovi ed autonomi, dallo stigma sociale che marchia i corpi e le esistenze trans.

I termini di questo dibattito sulla depatologizzazione, pur riguardando nello specifico le persone trans, interessano chiunque ritenga prioritario autodeterminare la propria vita e la propria salute.

Il movimento delle donne aveva già cominciato, negli anni ’60 e ’70, a tracciare questa strada, oggi più che mai attuale.

Sorprende, allora che coloro che si riconoscono in quel calderone “postfemminista” che comprende il postporno, il pornoterrorismo, il transfemminismo ecc. ecc., tendano a cannibalizzare l’esperienza trans, riducendola ad una pratica “trasgressiva” (o “terroristica”, secondo Diana Torres), a prescindere dai vissuti reali e dalle narrazioni delle persone trans e, al contempo, attacchino con sempre maggiore frequenza ed acrimonia proprio quelle pratiche femministe da cui deriva anche la loro libertà di essere ciò che vogliono essere.

Credo che queste operazioni semplificatorie siano assai pericolose, soprattutto nel non tener conto dei vissuti reali delle persone e nel minestrone di diversità che tende a livellare anziché a valorizzare le diversità e le esperienze individuali.

Il postvittimismo, invece, può e deve essere una pratica di sabotaggio, uno zoccolo negli ingranaggi del sistema capitalistico-patriarcale.

Una cara amica, che molte e molti di noi hanno conosciuto, e che amava mettersi in gioco fino in fondo, tanto avrebbe da insegnare a tutte/i costoro. Ornella Serpa, morta il 2 maggio del 2008, era una femminista trans radicale. Non una transfemminista: non denigrava il separatismo. Tutte ricordiamo ancora oggi il suo rilevante apporto nelle discussioni ai tavoli di Sommosse e non solo.

Ornella nel 2007 scrisse un articolo dal titolo Io trans e prostituta con la “joie de vivre”, che era potentemente postvittimista. Ne cito una parte:

[..] Nata maschio, formatami da donna, ho scelto il genere e il sesso femminile come un’esperienza sentita sia sul piano personale che su quello politico. Il percorso di transizione in sé, nonostante la sua complessità, è stato (per fortuna) indolore e totalmente divertente, istruttivo e formativo. La mia identità femminile, fortemente desiderata, mi ha dato quella marcia in più per affrontare la vita con un pizzico di ironica intelligenza e tanta, ma tanta, joie de vivre, anche per me.

Trappole nel percorso di transizione?

Tantissime; superate però determinatamente fino alla meta e tributando la prevedibile dose di sofferenza alla società “normale” che “naturalmente” cerca di “normalizzarci” ricorrendo anche alla violenza, talvolta esiziale. La difficoltà maggiore l’ho incontrata nell’affrontare il senso di vergogna, di esclusione; ma, una volta capito che si trattava di convenzioni e non di altro, sono andata oltre non sentendo neanche il bisogno di colpevolizzare o gettare fango su alcun@.

La mia intelligenza, fonte di primaria accoglienza, mi ha aiutata a capire, grazie anche ad una non comune cultura, che, ad esempio, il contesto che pretendeva di discriminarmi è essenzialmente un’asfissiante trama di potere e sottomissione travestito (il contesto sì) da illusioni, più o meno ottiche, che obnubilano mente e corpo. Non ho ceduto alla lusinga e neanche alle minacce né alle violenze, che ho comunque dovuto subire come tributo alla “normalità”. Ho proceduto incessantemente.

Non mi sono mai sentita discriminata; me lo hanno fatto credere perché fa parte del gioco di “normalizzazione”.

E questo ha comportato sicuramente degli sbalzi nella mia esperienza perché mi sentivo debole, impotente di fronte alla consapevolezza di non essere suscettibile di inclusione sociale in un sistema che, poi ho capito, si pretendeva forte e “giusto”. Ho deciso quindi di intravedere cosa non funzionava ed ho scoperto che il sistema non discrimina ma resiste, causa la sua debolezza, a tutto ciò che può turbare i suoi deboli equilibri sostenuti, infatti, dalla violenza. Esso si basa in effetti essenzialmente sul rapporto di forza e sottomissione (del femminile al maschile, ad esempio, o del debole al forte). Il maschile, l’eterosessualità, l’amore eterno, la famiglia e quant’altro non sono che le esiziali lusinghe di una società che si pretende “regolare” ma poi risulta praticamente ipocrita e perversa, oltre che degna madre di guerre, stupri, schiavitù e quant’altro; un sistema sostenuto da una trama di personaggi, più o meno ameni, che elucubrano regole, istituti e sistemi che soffocano ogni istinto alla vita.

Eureka!

Basta usare la testa ed un minimo di coraggio e tutto si risolve. Se la nostra esistenza è fatta essenzialmente di cultura posso provare anche io ad elaborare la mia, ma sulla base del mio desiderio.

Dando un’occhiata in giro ho visto diverse cose ed ho fatto anche diverse esperienze; finché mi sono resa conto che ciò che viene demonizzato è spesso fonte di libertà, autostima, responsabilità e permette di dare un senso alla propria esistenza.

Ho deciso quindi non di piacere agli altri, ma di piacermi; ho affinato anche ciò che la natura mi ha dato: talento intellettuale, allegria, curiosità e senso della misura

e ho iniziato infine il mio viaggio nella mia vita. […]

Note:

(1) L. Arietti, C. Ballarin, G. Cuccio, P. Marcasciano (a cura di), Elementi di critica trans, Manifestolibri, 2010