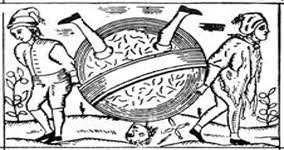

Non c’è nessun su o giù nello spazio esteriore della terra, dunque il nord come “su” e il sud come “giù” sono definizioni puramente arbitrarie. La rappresentazione dell’Europa e dell’America che stanno in alto sulle carte geografiche e sui mappamondi, e che è universalmente familiare, è solo un espediente visuale per rafforzare l’idea che è giusto e appropriato che la gente bianca stia sopra, domini il mondo. Per ri-orientarvi, ruotate le carte geografiche e i mappamondi di 180 gradi. Amoja Three Rivers

L’altro giorno al supermercato volevo comprare gli agretti, gustosissimi e fondamentali per il loro apporto di minerali e vitamine.

Conoscevo da decenni il loro nome popolare: le ‘barbe di frate’.

Ma non ne conoscevo la versione coloniale e proprio in quella mi sono imbattuta: Erbette Negus!

Sorpresa e disgustata dall’ennesimo riscontro dell’italica incapacità di fare i conti coi nostri trascorsi coloniali, una volta tornata a casa ho cercato in rete se quel nome fosse diffuso.

Et voilà:

La Barba del Negus (o Agretti)

La Barba del Negus (Negus è un titolo nobiliare etiope corrispondente a quello di re) è le piantina giovane della Salsola soda e a seconda delle varie regioni d’Italia è detta anche Barba dei Frati , Agretti, Lischi, ecc..

A questo segue perfino una ricetta per preparare la Barba del Negus in padella!

Negus neghesti (“re dei re”, ovvero imperatore) era il titolo di Haile Selassie – ostacolo numero uno del nascente impero italiano dell’Africa orientale. Contro di lui l’Italia combatté la guerra d’Etiopia, col suo portato di stupri, massacri, iprite, ecc.

Uno dei canti di quella guerra infame recitava:

E co’ la barba del Negus

faremo i spazolini [sic!]

per lustrare le scarpe

a Benito Mussolini.

[da A.V. Savona-M.L. Straniero (a cura di), Canti dell’Italia fascista, Garzanti 1979]

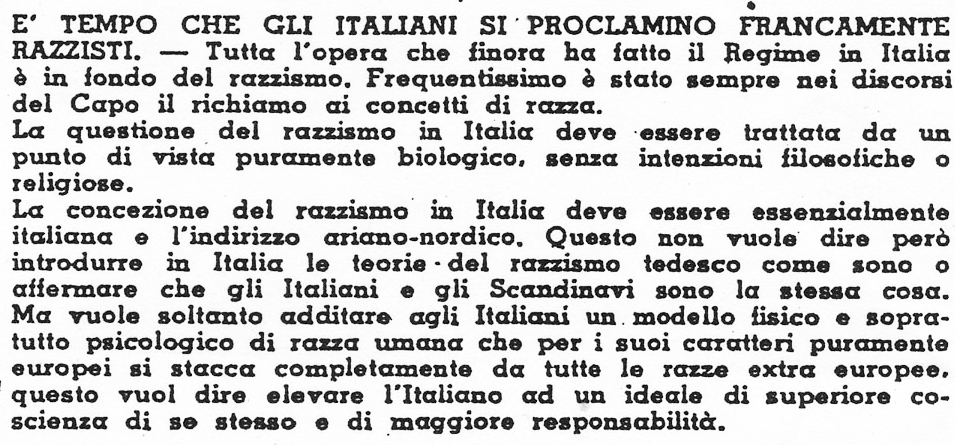

Anche altre canzoni contro il Negus fecero da colonna sonora all’avanzata delle truppe genocide italiane in territorio etiopico e contribuirono al cristallizzarsi di un immaginario di conquista di cui le Erbette Negus non sono altro che la riproposizione cannibalica.

D’altra parte, sulla persistenza dell’immaginario coloniale nell’Italia repubblicana ci sarebbero da scrivere tomi e tomi. Ma basti un esempio per tutti: l’ancora ricorrentissimo utilizzo dell’espressione ambaradam (o ambaradan) per dire “grande confusione” – o, secondariamente, per indicare un oggetto o uno strumento.

In realtà amba/emba, nelle lingue dell’altopiano etiopico ed eritreo, indica le colline e le alture tipiche di quelle zone geografiche (generalmente a tronco di cono). L’Amba Aradam fu teatro di una sanguinosissima battaglia condotta e vinta dalle truppe del generale Badoglio nel febbraio del ’36, durante la guerra per la conquista dell’Etiopia, anche a colpi di iprite su militari e popolazione civile.

L’espressione ambaradam rievoca sarcasticamente la confusione che si creò tra le truppe ‘abissine’ e la popolazione civile nel tentativo di sottrarsi alle armi degli italiani e ai loro gas venefici. Una confusione che richiama quella rappresentata in una cartolina dell’epoca, molto nota, in cui l’Abissinia è ridotta a donne seducenti e disponibili e uomini che fuggono terrorizzati – cioè all’iperfemminilizzazione coloniale del nemico da sottomettere.

La consuetudine nell’uso di questa espressione nel linguaggio comune – anche da parte di compagni e compagne inconsapevoli dell’immaginario genocida che essa veicola – riflette la colonialità che ancora impregna di suprematismo e razzismo i nostri immaginari. E dice molto anche sul necessario lavoro che ancora occorre fare, ad un secolo di distanza, per rompere i silenzi complici sugli atroci trascorsi italiani nelle ‘terre d’oltremare’.

Aggiornamento dell’8 maggio – Una cara amica fiorentina, dopo aver letto questo post mi ha scritto: «Ciao Nic, al colonialismo gastronomico puoi aggiungere le “palle del Negus”, il nome del profiterol a Firenze…

A quello casalingo le “lingue di menelicche”, a quello musicale decine e decine di canzoni, tra queste una su Menelicche e la regina Taitù in milanese… »